江苏首部生物多样性保护条例出炉!将于今年“国际生物多样性日”施行

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强生物多样性保护的意见》提出,要加快生物多样性保护法治建设,各地可因地制宜出台相应的生物多样性保护地方性法规。3月27日,江苏省十四届人大常委会第十四次会议表决通过了新制定的《江苏省生物多样性保护条例》,该《条例》将于今年5月22日国际生物多样性日正式施行。

本《条例》所称“生物多样性”,是指动物、植物、微生物等生物与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包含生态系统多样性、生物物种多样性和生物遗传资源多样性。条例共七章五十四条,从生态系统保护、生物物种和生物遗传资源保护、生物安全、社会参与和可持续利用、保障监督等方面作出了规定。

聚焦我省生态系统的区域性、物种的独特性等因素,《条例》构建起立体化保护网络。

省人大常委会法工委副主任夏正芳介绍:“《条例》明确了我省优先保护的湿地、森林、海洋等三类典型生态系统;同时考虑到我省农业农村发展和新型城镇化建设的特点、需求,明确了农田生态系统保护、城市生态系统生物多样性方面的职责和措施;此外,根据不同类型生态空间保护区域的主导生态功能,实行分类分级保护和差别化管理。”

针对社会关切的外来物种入侵、无序放生等隐患,《条例》亮出硬核举措,防范和应对生物安全风险。

“规定地方各级人民政府应当加强对外来物种入侵的防范和应对,督促相关部门和单位加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。将野生动物放生至野外环境,应当遵守国家和省有关规定,选择适合放生地野外生存的本地物种,避免对当地生态系统造成危害。”夏正芳说。

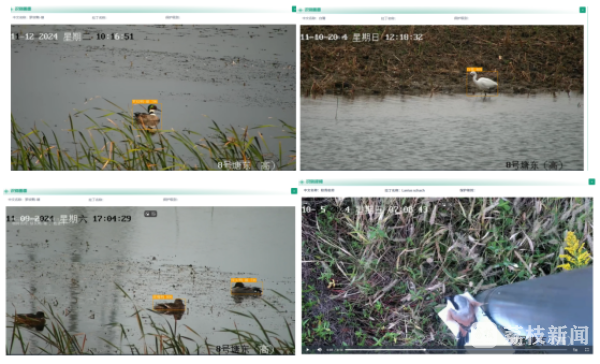

《条例》还注重将信息化建设深度融入生物多样性保护的全过程,明确省人民政府应当组织有关部门开展生物遗传资源和种质资源调查、编目,注重推广生物多样性观测新技术新方法。

“充分利用现代信息技术分析、整合生物物种和遗传资源数据,建设全省生物多样性数据库,依法依规、安全有序推进数据资源共享开放。”夏正芳介绍。

从条子泥湿地的万鸟翔集,到长江江豚的频现踪迹……近年来,江苏生物多样性保护成效日益显现。本《条例》更注重激发社会“绿色动能”,一方面,规定地方各级人民政府应当采取措施引导全社会共同参与生物多样性保护,开展生物多样性相关传统知识调查与编目活动,促进生物多样性相关传统知识传承、创新和开发利用;另一方面,引导企业事业单位和其他生产经营者采取资源利用效率高、对生态安全和生物多样性影响小的绿色生产方式,倡导公民采取简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式,鼓励志愿服务队伍积极参与生物多样性调查、科普、宣传、教育等活动。

记者还注意到,当前生物多样性保护已超越环保范畴,成为全球产业链重构的核心变量,其影响也将越来越直接反映在“经济”维度。

省生态环境厅总工程师王燕枫介绍:“《条例》拓展政府主导、社会参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径;支持发展符合要求的生态旅游与康养、自然教育等活动;明确生物多样性知识产权申请和保护。”

(江苏广电总台·荔枝新闻中心)