廿载“两山”路 绿动江苏万象新

今年是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理念20周年。斗转星移二十载,那颗在浙江余村埋下的小小种子,早已破土而出、抽枝展叶,成为推动中国绿色转型的深刻理念。在各地一次次的实践探索中,绿色的根脉扎向大地深处,绽放出千姿百态的繁花。

在“两山”理念的指引下,江苏锚定方向,以美丽江苏建设为引领,开启生态环境的系统治理之路,全力推动产业转型升级,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,加快建设人与自然和谐共生的资源节约型、环境友好型社会。

现如今,浊流涤荡,一湾湖水再涌清波;烟霾散尽,万里晴空重染“蓝调”;矿坑拂尘,万亩竹海拔地而起…...一幅幅生机盎然、绿意葱茏的新时代画卷,正成为江苏践行“两山”理念的生动注脚。

重焕生机 绿水青山成“发展底色”

生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。

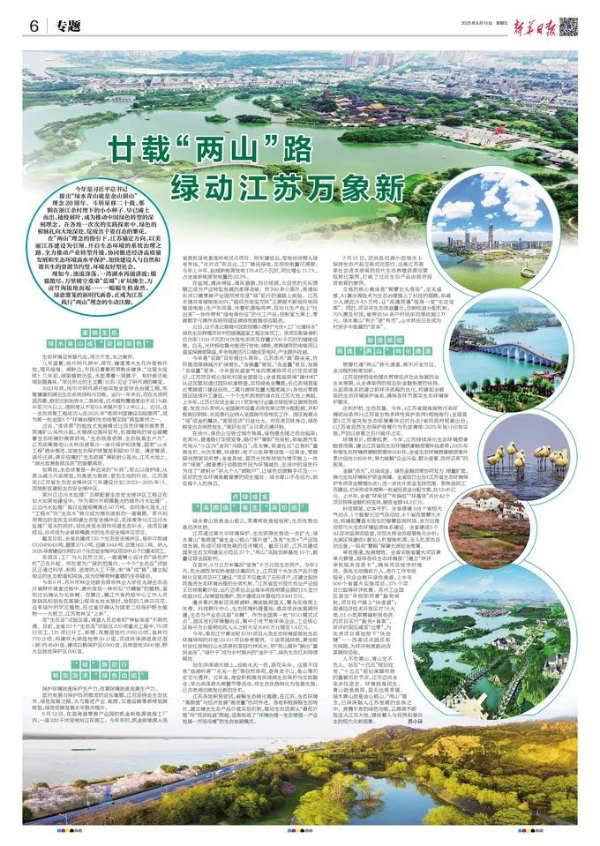

八月盛夏,扬州明月湖中,荷花、睡莲等水生花卉竞相开放,随风摇曳。湖畔边,市民沿着景观带散步健身。“这里大变样!几年前,湖里植物泛滥,水面漂着一层腻子。有时候还能闻到腥臭味。”家住附近的王文霞(化名)见证了明月湖的蝶变。

2023年底,扬州对明月湖开始实施全面综合治理工程,恢复健康的湖泊生态系统结构与功能。运行一年多后,现在水质明显改善,稳定达到地表水二类标准,沉水植物覆盖度由不足1%跃升至70%以上,透明度从不足0.5米提升至1.2米以上。近日,这一生态修复工程成功入选2025年“美丽中国建设实践案例”,成为第一批全国5个“环境治理和生态修复实践”典型案例之一。

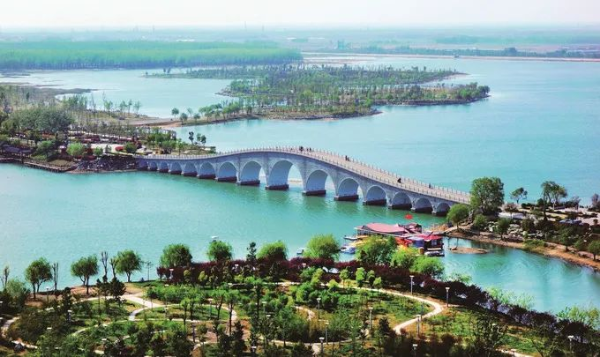

过去,“卖资源”的粗放式发展模式让自然环境伤痕累累。荒滩矿山风吹沙起,水塘湖边围网密布,机器轰鸣的背后暗藏着生态环境的微弱悲鸣。“生态就是资源、生态就是生产力”。江苏统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,国家“山水工程”稳步推进,实施生态保护修复面积超89万亩。清淤复绿、退圩还湖,满目疮痍的“生态疤痕”得到耐心医治,江苏大地上,“湖光潋滟鱼翔浅底”的美景再现。

如果说,生态修复是一种迟来的“补救”,那么以绿护绿,从源头减少污染排放,则是更为高效、更加主动的行动。江苏落实《江苏省生态安全缓冲区三年建设计划(2023—2025年)》,因地制宜建起生态安全缓冲区。

常州江边污水处理厂五期配套生态安全缓冲区工程正在如火如荼地建设中。作为常州市规模最大的城市污水处理厂,江边污水处理厂每日处理规模高达50万吨。如何净化尾水,让“工程水”向“生态水”转化成为摆在面前的一道难题。常州利用周边的支流支浜构建生态安全缓冲区,在深度净化江边污水处理厂尾水的同时,将优质尾水用作河道生态补水。该项目建成后,也将成为全省规模最大的生态安全缓冲区项目。

截至目前,全省共建成133个生态安全缓冲区,每年可削减COD4864.8吨、氨氮371.0吨、总磷104.6吨、总氮562.1吨。纳入2025年度建设任务的38个生态安全缓冲区项目中,6个已基本完工。

在园区、工厂与大自然之间,一道道精心设计的“绿色护栏”正在升起。而在更为广阔的范围内,一个个“生态岛”试验区正通过科学、积极、适度的人工干预,串“珠”成“链”,建立起相应的生态廊道和网络,成为珍稀物种重要的生存驿站。

今年6月,苏州市林业站联合南京林业大学在太湖生态岛开展野外调查过程中,意外发现一株形似“竹蜻蜓”的植物,鉴别过后确认为毛脉槭。在镇江,镇江市食药检中心工作人员陈晓风和朋友在高骊山探寻本地本草时,发现的几株只开花、没有绿叶的罕见植物,经过鉴定确认为国家二级保护野生植物——大根兰,江苏物种又“上新”。

在“生态岛”试验区里,调查人员总能和“神秘来客”不期而遇。目前,全省23个“生态岛”试验区230项重点工程中,75项已完工,121项已开工,新增、恢复湿地约3700公顷,造林约770公顷,构建环太湖湿地带30公里,完成洪泽湖退渔还湿(湖)约4500亩,建成白鹤保护区6900亩、泊岸湿地2600亩、野大豆就地保护区800亩。

“碳”路前行 转型激活“绿色动能”

保护环境就是保护生产力,改善环境就是发展生产力。

面对发展与保护协同推进的成长难题,江苏坚持走生态优先、绿色发展之路,大力推进产业、能源、交通运输等领域低碳转型,绿色低碳发展水平稳步提升。

8月12日,在滨海港零碳产业园的凯金新能源滨海工厂内,一座220千伏变电站正在施工。今年年初,凯金新能源入选省首批绿电直连供电试点项目。明年建成后,变电站将接入绿电专线,“点对点”向企业、工厂输送绿电,实现供电量可溯源。今年上半年,盐城新能源发电176.4亿千瓦时,同比增长11.1%,占全省新能源发电量的22.2%。

在盐城,滩涂绵延、海风猎猎、烈日倾洒,大自然的无私馈赠正成为产业转型发展的澎湃动能。而200多公里外,南通如东洋口镇零碳产业园同样在逐“绿”前行的道路上疾驰。江苏丰储共享储能电站内,“超级充电宝方阵”正源源不断地向电网输送电能;生产车间里,伴着机器嗡鸣声,自动化生产线上“吐出来”一件件带有“绿电身份证”的化工产品;控制室大屏上,零碳数字化操作系统将园区碳排放数据尽收眼底。

近日,位于连云港海州区新坝镇小荡村“光伏+工厂化循环水”绿色生态养殖项目中的玻璃温室工程主体完工。该项目配备装机总功率1150千瓦的光伏发电系统及容量2700千瓦时的储能设施。白天,光伏板收集光能进行发电、储能,夜晚储存的电能用以温室保暖或降温,多余电能还可以输送至电网,产生额外收益。

今年是“双碳”目标提出5周年。江苏率先“碳”路未来,协同推进降碳减污扩绿增长,“含碳量”更低,“含金量”更足、发展“含绿量”更多。今年首批温室气体自愿减排项目已经完成登记,江苏项目核心指标均居全国首位;全省首座获得“碳中和”认证加氢站通过国际标准核查,实现绿电全覆盖;长江流域首座近零碳港口建设启动,二氧化碳排放量大幅度减少;各地近零碳园区陆续开工建设,一个个生机勃勃的绿点在江苏大地上亮起。上半年,江苏已完成全省211家发电行业重点排放单位碳排放核查,发放205家纳入全国碳市场重点排放单位预分配配额,并积极做好钢铁、水泥等行业纳入全国碳市场相关工作。园区施展点“绿”成金的魔法,“美丽经济”日益壮大。而在老百姓身边,绿色蜕变也在悄然发生,“美好生活”从日常点滴开始。

在徐州,绿色公交驶过城市角落,绿色理念随之流动起来;在常州,普通路灯华丽变身,路灯杆“兼职”充电桩,新能源汽车充电从“小区内”走向“马路边”;在无锡,街道社区“边角料”重焕生机,光伏车棚、快递柜、电子公告屏等设施一应俱全,零碳驿站想居民所想;全省各地,屋顶光伏板悄悄为楼宇披上一件件“绿装”;碳普惠行动鼓励市民为环境减负,生活中的绿色行为成了“碳积分”存入个人“碳账户”,让绿色低碳触手可及…..良好的生态环境是最普惠的民生福祉。绿水青山不在远方,就在每个人的身边。

点绿成金 “高颜值”催生“高价值”

绿水青山就是金山银山,常青树就是摇钱树,生态优势也是经济优势。

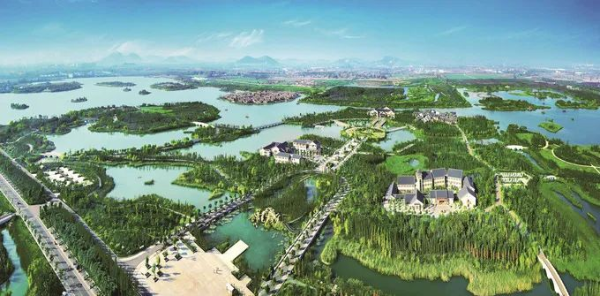

江苏通过高水平环境保护,生态资源优势进一步扩大,绿水青山“高颜值”催生金山银山“高价值”,各类“生态+”产业陆续发展,形成可持续发展的经济模式。截至目前,江苏共建成国家生态文明建设示范区37个,“两山”实践创新基地10个,数量位居全国前列。

在宜兴,9万立方米藻泥“变身”千万元级生态资产。今年3月,在太湖西岸双桥港昔日藻泥坑上,江苏首个水生态产品价值转化交易项目开工建设。“项目不仅盘活了无形资产,还建立起协同推进生态环境治理的长效机制。”江苏省宜兴现代农业产业园主任徐美勤介绍,运行正常后企业每年将按照营业额的2%支付收益分红,反哺湿地维护,预计建成后年营收约2000万元。

漫步泰兴高新区凤栖湖畔,清波映照蓝天,鹭鸟在绿荫上休憩。科技孵化中心、生态环境科普基地、酒店综合体围湖而建,生态与产业在这里“共舞”。作为全国第一批“EOD模式试点”,园区进行环境整治后,集中引进节能环保企业,工业核心区每平方公里税收收入从之前不足8000万元增至14亿元。

今年,南京江宁黄龙岘EOD项目入选生态环境部首批生态环境导向的开发(EOD)项目参考案例。千亩茶园环抱,黄龙岘村依托独特的山水资源和茶园竹林风光,把“荒山翠叶”酿出“富民金汤”“绿叶子”成为乡村振兴的“金叶子”,绿色生态红利持续释放。

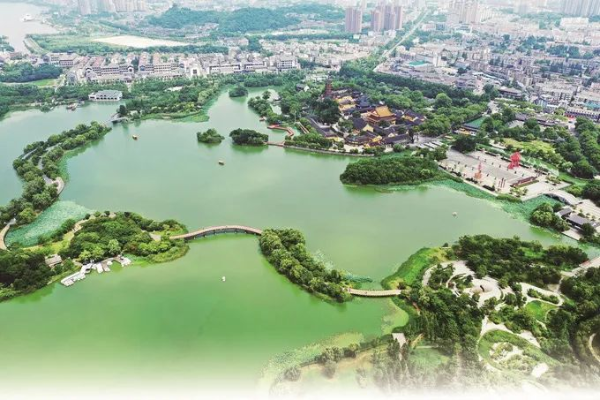

站在洪泽湖大堤上,远眺水天一色,浪花朵朵。这里不仅有“临湖听涛”“水天一色”等自然奇观,更有老子山、龟山等历史文化遗存。近年来,淮安积极推进洪泽湖生态保护与文旅融合,举办洪泽湖大闸蟹节等活动,将生态优势转化为发展优势,让古老湖泊焕发出新的生机。

江苏各地积极尝试,破解生态转化难题,在江苏,生态环境“高颜值”与经济发展“高质量”协同并进。各地积极探路生态转化,建立健全生态产品价值实现机制,推动生态资源从“潜在价值”向“现实收益”跨越,逐渐形成了“环境治理一生态增值一产业发展一市场反哺”的生态发展模式。

7月31日,泗洪县迎湖小流域水土保持生态产品交易成功签约,这是江苏首单社会资本培育的现代生态养殖资源经营权转让案例,打破了过往生态产品由政府投资培育的惯例。

交易的核心载体是“智慧空天渔场”,空天遥感、AI算法等技术为生态治理插上了科技的翅膀,年减少入湖泥沙4.5万吨,让“泥滩荒塘”摇身一变“生态宝库”。同时,项目将生态效益量化,创新收益分配机制,70%惠及村民,能带动50余户村民年均增收超2万元。绿水青山“有价”更“有市”,山水林田正在成为村民手中致富的“资本”。

制度赋能 畅通“两山”转化通道

想要打通“两山”转化通道,离不开全方位、全过程的制度创新。

江苏坚持把绿色理念贯穿经济社会发展的全生命周期,从法律条例的规划到金融制度的扶持,从监测体系的建立到环评流程的优化,构建起全链条的生态环境保护体系,确保各环节落实生态环境保护要求。

法制护航,生态筑基。今年,《江苏省固体废物污染环境防治条例》《江苏省生物多样性保护条例》相继施行;全国首部《江苏省突发生态环境事件应对办法》省级政府规章出台;《江苏省自然生态保护修复行为负面清单(2025年版)》印发实施,严防以修复之名行破坏之实。

环境有价,损害担责。今年,江苏持续深化生态环境损害赔偿改革,建立江苏省级生态环境损害赔偿案件线索库;2025年新增生态环境损害赔偿案件600件,全省生态环境损害赔偿案件累计启动10639件,努力破解“企业污染、群众受害、政府买单”的困局。

金融“活水”,点绿成金。绿色金融政策协同发力、增量扩面,强化生态环境保护资金保障。全省修订出台《江苏省生态环境保护专项资金管理办法》,进一步优化资金支持范围。聚焦美丽江苏建设,初步形成年度第一批省级资金分配方案,共12.08亿元。上半年,全省“环保贷”“环保担”“环基贷”共计42个项目获得金融机构支持,融资金额44.3亿元。

科技赋能,立体守护。全省搭建104个省控大气站点、1个数智化空气自动站、4个省级智慧化水站,构建起覆盖水陆空的智慧监测网络,全方位推动现代化生态环境监测体系建设。全省建成5个AI自动监测实验室,实现水样全流程智能化分析;太湖区域建成6套无人机智能机库,无人机常态自动巡查,一双双“慧眼”保障太湖安全度夏。

审批提速,发展增效。全省实施省重大项目清单化管理,指导各级生态环境部门建立“环评审批服务信息卡”,确保项目按序时推进。各地主动提前介入,进行工作专班服务,向企业敞开绿色通道,上半年500个省重大实施项目,375个项目已取得环评批复。苏州工业园区首创“申报即同意”豁免审批,项目投产踏上“快速道”;南通经济技术开发区对19大类、81小类原需编制报告表的项目实行“豁免+备案”,环评时限压减至“近零”,为优质项目落地按下“快进键”......改革试点园区率先探路,为环评制度联动改革提供经验。

人不负青山,青山定不负人。站在“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的重要历史节点,江苏迈向未来步伐坚定。环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福,绿水青山就是金山银山。“两山”理念,已深深融入江苏发展的血脉之中。奔腾不息的绿色动能,正源源不断地注入江苏大地,描绘着人与自然和谐共生的现代化新图景。

(新华日报)