江苏省近岸海域水环境质量(2005年上半年)

前 言

近岸海域是海洋开发利用最活跃、与沿海地区经济和社会发展联系最密切,受污染最直接、最敏感的区域。近年来,随着沿海经济迅速发展,海洋资源开发利用强度不断加大,部分近岸海域污染程度逐步加剧,生态破坏趋于严重。江苏省环境保护厅组织编写了《江苏省近岸海域环境质量公报(2005年度上半年)》,对我省近岸海域环境质量现状及变化趋势进行了综合分析与评价,供有关部门及公众了解我省海洋环境状况,为海洋环境保护提供依据,促进可持续发展。

一、概述

江苏省东部有954公里海岸线,管辖海域面积3.75万平方公里,拥有960万亩滩涂,海洋资源综合指数居全国第4位。

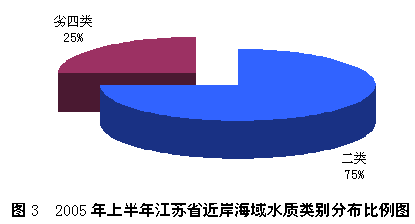

2005年上半年我省近岸海域海水水质属于二类水的海域占75%,劣于四类水的海域占25%,12个功能区中有5个功能区水质类别达标,达标率为42%,比2004年上半年上升了六个百分点。入海河口水域水质类别介于Ⅲ类~劣Ⅴ类之间,达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面仅为8.33%。海洋沉积物中,除连云港JS09测点的砷为二类标准外,其余重金属、有机碳、硫化物和石油类均符合《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)一类标准的要求。海洋生物质量总体较好,但连云港海区海水养殖的大菱鲆、杂色蛤和海洋捕捞的毛钳、梅童鱼有害物质残留量相对较高,残留的主要污染物是锌、铅和镉。

(一)监测工作概况

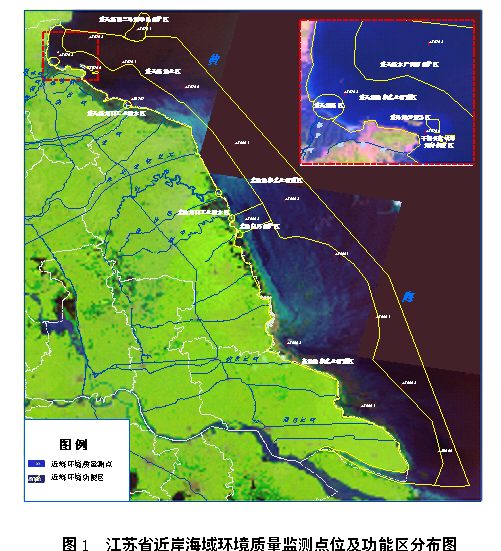

2005年上半年,我省对连云港、盐城和南通三市主要入海河口水域、近岸海域、直排入海污染源和海洋沉积物进行了监测。共布设近岸海域环境质量监测点位16个,环境功能区12个(图1),入海河口监测断面12个(图2),直排入海工业污染源8个,海洋沉积物测点9个,海洋生物测点8个。入海河口和近岸海域的监测项目为溶解氧、pH、高锰酸盐指数、石油类、活性磷酸盐、亚硝酸盐(以氮计)、硝酸盐(以氮计)、氨氮、汞、铜、铅、镉和无机氮,监测频次为每年三次;直排入海污染源的监测项目为年废水排放量、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷和总氮,监测频次为每年两次;海洋沉积物监测项目为石油类、重金属和有机污染物,监测频次为每年一次。

(二)评价标准

近岸海域环境质量采用《海水水质标准》(GB3097-1997)评价, 评价项目为:pH、溶解氧、活性磷酸盐、高锰酸盐指数、无机氮、石油类、汞、铜、铅和镉10项。海水水质分为四类,其中:第一类海水水质适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区;第二类海水适用于水产养殖区,海水浴场,人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区;第三类海水水质适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区;第四类海水水质适用于海洋港口水域,海洋开发作业区。

入海河口水域水质采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准进行评价,评价项目为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、石油类、氨氮、汞、铜、铅和镉9项。

海洋沉积物质量采用《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)进行评价,评价项目为汞、镉、铅、锌、铜、铬、砷、有机碳、硫化物和石油类。海洋沉积物质量分为三类,其中:第一类,适用于海洋渔业水域,海洋自然保护区,珍稀与濒危生物自然保护区,海水养殖区,海水渔场,人体直接接触沉积物的海上运动与娱乐区,与人类食用直接有关的工业用水区;第二类,适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区;第三类,适用于海洋港口水域,特殊用途的海洋开发作业区。

二、近岸海域

本报告中评价的近岸海域包括内水及领海,内水是指领海基线向陆地一侧的全部海域;领海是指领海基线向外侧延伸12海里的海域。

(一)海水水质

2005年上半年江苏省近岸海域海水水质介于二类~劣四类之间,其中符合《海水水质标准》(GB3097-1997)二类标准的海域占75%,劣于四类标准的海域占25%,详见图3。

(二)近岸海域功能区

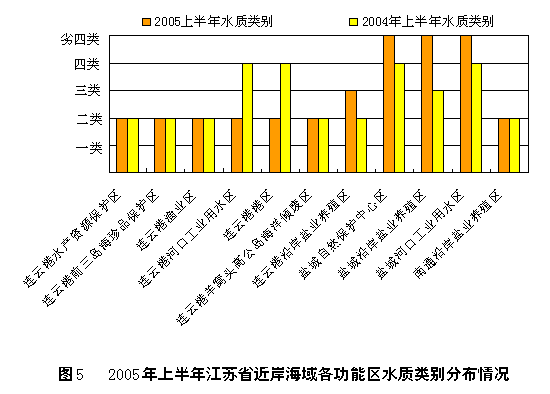

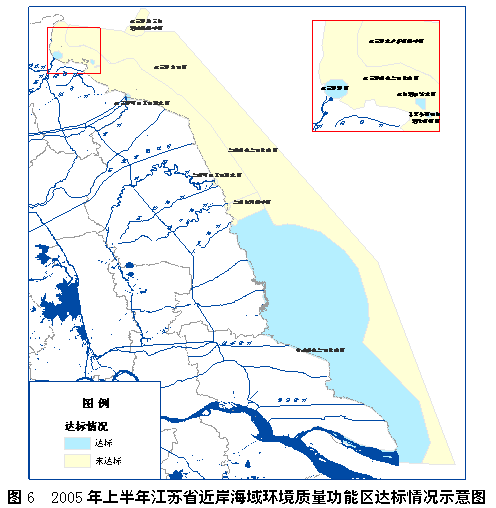

对照《中国近岸海域环境功能区划》的要求,2005年上半年我省12个功能区中有5个功能区水质类别达标,达标率为42%。

与2004年上半年相比,近岸海域功能区达标率有所提高,上升了6个百分点,十二个功能区中,仅连云港河口工业用水区和沿岸盐业养殖区水质类别有所好转,连云港沿岸盐业养殖区、盐城自然保护中心区、沿岸盐业养殖区和河口工业用水区水质类别均有所下降,其中,盐城沿岸盐业养殖区水质类别下降了2个级别,下降幅度最大。

(三)主要污染物

影响我省近岸海域水质的主要污染物为铜、无机氮、活性磷酸盐和石油类,其污染分担率合占98%。

(四)沿海各市状况

连云港市 海水水质处于二类状态,8个近岸海域功能区中有4个功能区水质类别达标,达标率为50%,超标污染物主要是铅。

盐城市 海水水质劣于四类,3个近岸海域环境功能区水质类别均未达标,超标污染物有活性磷酸盐、高锰酸盐指数、无机氮、石油类和铜。

南通市 海水水质处于二类状态,沿海盐业养殖区达到功能区水质类别的要求。

三、入海河口水域

(一)水质状况

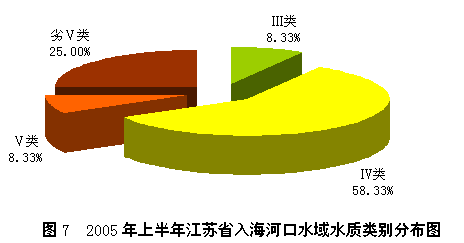

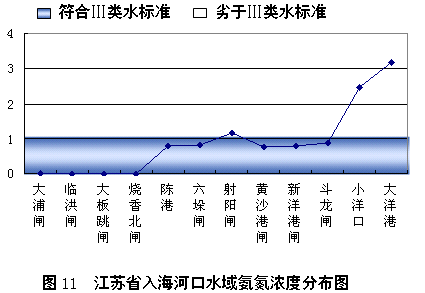

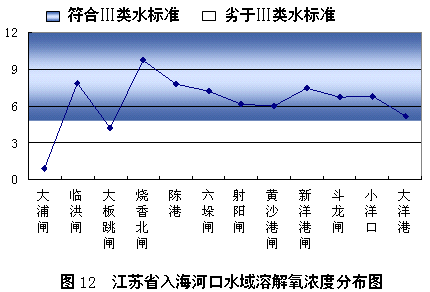

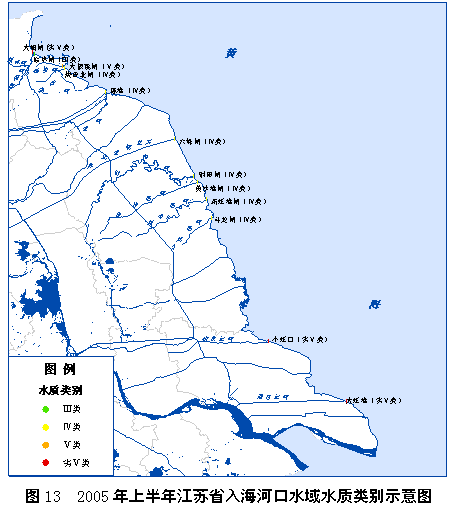

2005年上半年我省入海河口水域水质类别介于Ⅲ类~劣Ⅴ类之间,达到地表水Ⅲ类标准要求的断面仅占8.33%,属Ⅳ类水的断面占58.33%,属Ⅴ类和劣Ⅴ类水的断面合占33.33%,详见图7。

(二)主要污染物

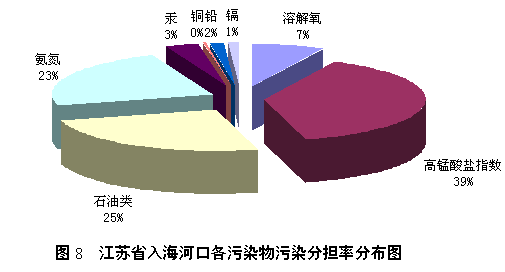

影响我省入海河口水域水质的主要污染物为高锰酸盐指数、石油类、氨氮和溶解氧,污染物分担率合占94%,详见图8。

(三)各市入海河口水域水质状况

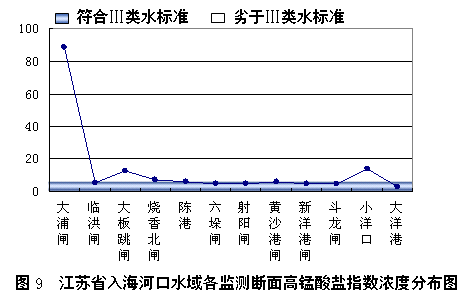

连云港市入海河口水域水质污染较为严重,水质类别分布在Ⅲ类~劣Ⅴ类之间,仅蔷薇河河口水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准的要求,其余监测断面均未达标,大浦河大浦闸水域水质污染最为严重,水质劣于Ⅴ类。

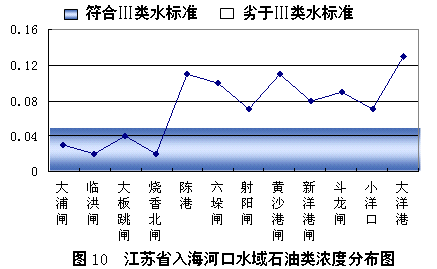

盐城市入海河口水域水质类别都处于Ⅳ类状态,有机污染较重,各监测断面石油类均超标。

南通市两个入海河口水域水质污染较为严重,水质类别均劣于Ⅴ类,主要污染物为石油类和氨氮。

与2004年上半年相比,除连云港的蔷薇河水域水质类别下降一个级别以外,其余入海河口水域水质类别维持原状。连云港和盐城市入海河口的主要污染物基本上保持不变,南通市入海河口的主要污染物由高锰酸盐指数转换为氨氮。

入海水量 2005年上半年我省8条入海河流(盐城和南通境内)入海水量为178015.43万吨,其中盐城市 6条入海河流入海水量为174157万吨,南通市2条入海河流入海水量为3858.43万吨。

污染物入海量 2005年上半年我省8条入海河流(盐城和南通境内)污染物入海总量为36281.55吨。其中盐城市入海河流污染物入海量为35548.69吨,南通市为732.86吨。

(一)排放情况

2005年上半年,我省沿海三市共监测直排入海工业污染源11家,主要监测项目为年废水排放量、化学需氧量、总磷、总氮、悬浮物和氨氮。

2005年上半年11家直排入海工业企业中有8家污染物实现达标排放,达标率为72.7%,未实现达标排放的企业是盐城的江苏金羚纸业有限公司、南通的启东友盛印染厂和柏盛精细化工有限公司,主要超标污染物为化学需氧量。

五、海洋沉积物

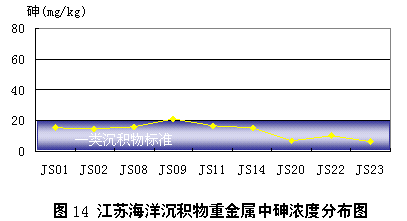

江苏省海洋沉积物中重金属、有机碳、硫化物和石油类基本符合《海洋沉积物质量标准》(GB186682002)。

石油类 海水沉积物中石油类类别为一类,符合海洋沉积物质量标准。

硫化物 海洋沉积物中硫化物含量全部符合海洋沉积物质量标准。

重金属 海洋沉积物中的重金属除连云港JS09测点的砷为二类标准外,其余均符合海洋沉积物质量一类标准。

六、海洋生物

(一)海洋生物多样性指数

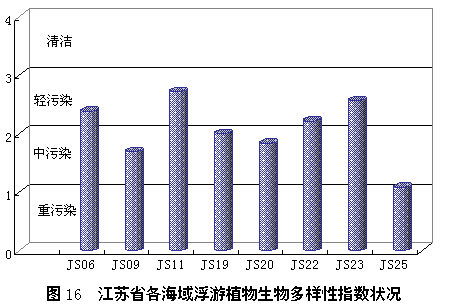

浮游植物 我省各海域浮游植物的多样性指数分布在1.08~2.72之间,物种处于一般~较丰富状态,水体污染程度为中污染~轻污染。

底栖动物 我省各海域底栖动物生物多样性指数分布在0~1.91之间,连云港的物种种类丰富度较低,南通的物种单一,有的点位甚至没有检出物种,水体处于中污染~严重污染状态。

(二)海洋生物质量

2005年上半年我省共对10种海水捕捞和海水养殖生物(蛤子、大菱鲆、杂色蛤、海虾、毛钳、梅童鱼、文蛤、小黄鱼、竹蛏和紫菜)的产品质量进行了监测。从监测结果来看,我省

海水生物产品质量状况总体较好,但连云港海水养殖的大菱鲆、杂色蛤和海洋捕捞的毛钳、梅童鱼有害物质残留量相对较高,残留的主要污染物是锌、铅和镉。

七、问题与建议

随着沿海经济建设的快速发展,每年有大量的生产、生活污水排入海洋,污染物排放总量不断增加,加之受到淮河、长江流域上游过境污染物的影响,我省入海河口水域水质总体呈下降趋势,仅有8.33%的断面达到地表水Ⅲ类标准的要求。近岸海域环境功能区达标率为42%,较去年上半年上升了六个百分点。

鉴于我省海洋环境中存在的问题,沿海各市应加强海洋生态环境保护意识,加大沿海工业园区的监督整治,加强执法力度,追根溯源严把污染源头控制,减少入海污染物排放。增加海洋环境监测与科研的投入,健全海洋环境监测网点,开展海洋环境质量自动监测系统建设,建立沿海养殖区预警预报系统,统筹规划,大力发展循环经济,不断调整经济结构,努力改善海洋环境质量。