湖州与徐州唱响新时代《渔光曲》

“背归鸿,去吴中。

回首彭城,清泗与淮通。

欲寄相思千点泪,流不到,楚江东。”

公元1079年,苏轼挥别徐州,赴任湖州。

跨越千年,大江南北的这两座城市,缘分仍在继续——

2005年8月15日,时任浙江省委书记的习近平到湖州安吉余村调研,在这里首次提出“绿水青山就是金山银山”。多年来,湖州坚定践行习近平生态文明思想,矢志推进经济生态化、生态经济化,走出了一条生态美、产业绿、百姓富的可持续发展之路。

2017年12月12日至13日,习近平总书记在党的十九大后首次地方视察来到徐州,对徐州转型发展实践给予充分肯定。他强调,要坚持走符合国情的转型发展之路,打造绿水青山,并把绿水青山变成金山银山。

从湖州到徐州,“两山理论”的实践不断深化,内涵不断丰富,经验不断涌现,彰显出巨大的引领力、生命力。日前徐州日报组成调研组,就湖州和徐州在生态保护、修复、转型、转化等方面的实践展开调研,力图通过两地的生态文明建设实践,从深层次探寻、认识 “两山理论”的实现路径、科学内涵、重大意义。

水是生命之源,湖是聚水之地。千百年来,人类社会逐水而居,生生不息。

湖州和徐州,都是傍水而生、依水而兴的城市——烟波浩淼的太湖,护佑着340万湖州儿女;一望无际的骆马湖,滋养着千万徐州儿女。

湖州和徐州,在书写新时代人水和谐的新篇章中,有着众多惊人的相似之处——

曾经渔船云集、千帆竞发的太湖和骆马湖,都走上了“退渔禁捕、涵养生态”的发展新路;

曾经靠水吃水、船上谋生的两地人,都踏上了“收网弃船、洗脚登岸”的人生新路。

这太多的相似和相同,是一种巧合还是一种必然?

我们仿佛听到从太湖和骆马湖辽阔无垠的湖面上,微风送来了一曲新时代的《渔光曲》。

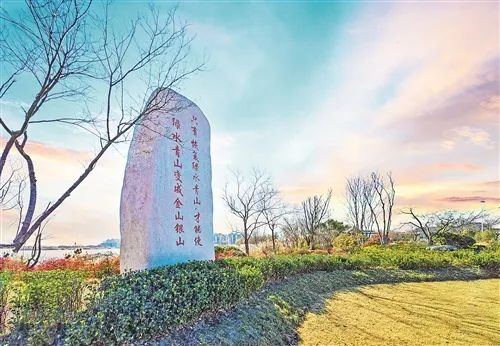

余村『绿水青山就是金山银山』石碑

湖面好风光

今年夏天,湖州作家卢炳根回到儿时居住的浙江省安吉县梅溪镇重游,目睹了西苕溪安吉段鱼群洄游的盛景:“鱼群历经千难、逆流而上,那场景我还是40年前看到过。水质提升,乐活了鱼儿;环境优美,留下了鱼儿。如今的西苕溪,真是水清景美鱼正欢。”苕溪是太湖流域的一个重要支流,也是浙江省八大水系之一。自2020年10月1日起,太湖水域全面停止捕捞作业,正式进入退捕禁捕期。“禁捕”两个字,印在纸上容易,落实在渔民的日子里,有点难。湖州想了很多办法。去年7月,位于太湖南岸的南太湖新区渔人码头生态联勤警务站正式启用,这是湖州市首个滨湖生态联勤警务站。由农业农村、公安、市场监管等部门联合执法,实现了“人防”“技防”相结合、“水上”“岸上”相呼应,守卫着包括太湖南岸及长兜港、大钱港、小梅港等340平方公里的水域。与此同时,水生态的治理和修复工程也在进行。如今,整个太湖南岸,芦苇荡的面积达38.8万平方米,苇蒲摇曳,鹭鸟纷飞。

南太湖新区生态环境分局环境应急处置中心负责人史晟介绍:“每年三四月份,我们都会对岸边种植的芦苇进行收割和补植。芦苇不仅可以涵养水源,也为其它生物提供了栖息、繁殖的家园,形成良好的湿地生态环境。”

在西苕溪的鱼群开始洄游时,千里之外的骆马湖也重现了消失了十多年的银鱼。近年来,保护骆马湖的举措一环扣一环,为水生态打造“铁铠甲”:2015年,禁止采砂;2018年,清退围网围箱;2021年,开始十年禁捕,休养生息,一代渔民用转身退出的方式,守护一湖碧水;2022年11月1日,《徐州市骆马湖水环境保护条例》正式施行,与宿迁市开展跨行政区域立法协作,共护一湖碧水……慷慨的骆马湖,用甘甜回馈她滋养的这片土地。不久前,长期以骆马湖为创作基地的摄影师贾传军,乘船来到骆马湖窑湾水源地,在水深约30米的湖中央,他尝了一口从湖里舀出来的水,赞不绝口:“甜!甜!甜!”

潘安湖畔的石碑

岸上稳生活

置身湖州市南太湖新区滨湖街道梅东花园小区,举目四眺,每家每户的阳台上都插着一面红旗。“这是咱渔民的老习惯,以前住在船上,插着红旗,觉得安全。上了岸,这习惯也没改。”安家在此的老渔民金柏林解释道。越来越多的渔民“洗脚上岸”过起了“稳日子,舒适的生活环境为渔民“洗脚上岸”吃下了定心丸。上岸渔民不但“住”好了,更重要的是“过”好了。滨湖街道小梅村原党支部书记沈伯冬在太湖边出生、长大。他认为渔民上岸是必然选择:“生活环境好了不说,重要的是小区附近就是学校,孩子能够得到很好的教育。更重要的是生态好了。禁捕两年,太湖水变清了,鱼也明显变多变大,湖刀长到了三四十厘米长,以前可是一拃多长就进了渔网!”孟庆祥曾是新沂市草桥镇的一位普通渔民,祖祖辈辈都靠打鱼为生。渔民上岸转产政策实施后,他在政府的帮助下经过培训顺利就业。“没想到这么快就能找到新工作,我很满意!”入职中新钢铁集团有限公司装卸车间的孟庆祥满面笑容。

和谐新乐章

南太湖边有一家月亮酒店。甫至湖州,我们就被这里的灯光秀惊艳到了。

“明月泛舟”一景中的木船,到底是真是假?第二天,看到几艘斑驳的木船停在波平如镜的水面上,我们才恍然大悟。

“那些船不是捕鱼的,只是作为风景来欣赏。”小梅村村民姚春荣消除了我们的疑惑。

从渔民变成居民,姚春荣仍然每天到熟悉的太湖上班,只不过以前捕的是鱼,现在捞的是蓝藻。因为工作认真负责,他当上了南太湖公用管理公司水上环境管理科的科长,“把太湖水域清理干净,我觉得这份工作特别有意义。以前我们在船上生活,垃圾都是直接往湖里扔。现在我不能看到湖面上有一点污物。”

出生在渔船上,大半辈子都在水上度过。很多渔民上岸后,都像姚春荣一样愿为“母亲湖”再尽一份力,将“渔光曲”传唱下去。为了丰富渔民转产的方式,太湖街道推出了“太湖蓝藻打捞工”的公益性职位,这个职位因能发挥渔民技能特长而广受欢迎。

禁渔、退捕,只是保护“母亲湖”的第一步。要恢复“母亲湖”的容颜,还需要持续开展生态修复。

2022年初,骆马湖出入湖河道生态整治、退圩还湖工程被列入全国第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。

新沂市新店镇辖区的骆马湖大堤一侧,50岁的张任远今年一直忙着在排泥场上种树、种田。在清理圈圩及清淤过程中,骆马湖总土方开挖量达到1450万立方米,新沂为此设置了6个排泥场,总面积4300多亩,用来栽种生态修复林。

张任远住在紧靠骆马湖的新店镇埠湖村,此前,他一直在骆马湖养鱼。“前年骆马湖实施退圩还湖,我从渔民变成了农民,政府给我们补贴,生活没问题。现在参与修复骆马湖生态环境,看着骆马湖一天天变绿、变美,感到很自豪。”

渔民,换了个活法;鱼儿,也换了个养法。

骆马湖畔的窑湾镇刘宅村,19个标准化水槽内,近万尾草鱼挤得密密麻麻,等待饲养员投喂。每个水槽面积仅130平方米,但能养草鱼1万尾、鲫鱼3万尾。

村支书姚峰正在组织村民提水增氧,加大换水频率。“这片大约100亩的‘厂房’,可养鱼百万斤,去年盈利达100多万元。相比传统的池塘、网围、网箱,产量提升了5倍。”

水槽养殖是养殖理念的一次革新,不仅养殖密度高,污染物得到了有效处理,村民收益也明显提高。从生计渔业向生态渔业转变,而且形成了产业,大伙儿对未来充满信心。

水天一色的太湖、骆马湖,响起了新时代的《渔光曲》,画面不再是满天霞光中渔民在撒网拉绳,而是青山如黛,蓝天如洗,成群的鱼儿在碧波中欢快畅游……

调研手记 :让碧水照见

水面如镜,映照出了这个时代对生态环境的珍视和保护。

生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。曾几何时,围网养殖、过度捕捞使得太湖和骆马湖不堪重负、生态告急。生态保护势在必行,既是为了促进绿色发展,更是为了守护民生幸福。湖州和徐州开启禁捕退捕工作,让两座湖经历了一场美丽蜕变,也给两市人民带来了巨大福祉。

如今的太湖和骆马湖岸绿水清、风景如画,如今的湖州和徐州生态越来越好,环境越来越美,两市人民切身感受到生态环境改善带给生产生活的变化。

这是“绿水青山就是金山银山”的生动实践,这是“绿水青山就是金山银山”的时代伟力!

守住绿色家底,造福子孙后代。良好生态是经济可持续发展的基础,保护生态环境就是增进民生福祉,只有实现生态美,才能实现生产美、生活美。湖州和徐州坚持走生态优先、绿色发展之路,扎实推进生态环境保护和污染综合整治,让天蓝水清地绿成为常态,人民群众的幸福感与日俱增。

水面如镜,映照出了这个时代生态文明建设的新征程新画卷。

党的二十大报告提出,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。湖州和徐州的生态保护经验启示我们,生态绿色是幸福生活的底色,尊重自然、顺应自然、保护自然,才能描绘出人与自然和谐共生的美丽画卷。