生态环境分区管控应用案例|宿迁市以生态环境分区管控为助力,有效支撑大运河生态空间保护

编者按

实施生态环境分区管控,是提升生态环境治理现代化水平的重要举措,对于推动高质量发展,建设人与自然和谐共生的现代化具有重要意义。

我省已建成覆盖全域的生态环境分区管控体系,落实分区域差异化精准管控要求。制度实施以来,各地不断深化成果落地应用,在产业布局优化和转型升级、区域生态环境保护、环境管理和环评审批、支撑重大规划编制等领域取得成效。

“美丽江苏”特开设“生态环境分区管控应用案例”专栏,旨在展示江苏在生态环境分区管控制度实施取得的显著成效和形成的可复制、可推广典型经验模式,强化应用案例引导,发挥典型引领示范作用,促进生态环境分区管控落地应用,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,加快建设美丽江苏。目前已累计宣传各设区市典型应用案例十余个,取得良好的宣传推广效果。

未来,我省将持续做好生态环境分区管控在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等领域典型应用案例挖掘,推广应用经验,确保制度落地见效。

案例概况

京杭大运河江苏段是南水北调东线工程输水主通道,其中宿迁段被称为中运河,全长112公里,文化和生态环境价值十分重要。长期以来,宿迁市的城市发展、产业布局在很大层面上都是围绕京杭大运河来实施,生态空间监管存在滞后。

宿迁市2023年以来不断更新优化生态环境分区管控成果,将大运河整合为9个优先保护单元,其中包括6个饮用水水源保护区和3个清水通道维护区,在日常监管中,以生态环境分区管控成果为指引,坚持“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的底线要求,严厉查处优先保护单元内的生态破坏行为,取得明显成效,京杭大运河国考断面水质稳定保持在II类,自然岸线保有率逐步回升。

亮点做法

一是实行高位推动源头治理。宿迁市委、市政府多次组织专题调研、召开专项会议,成立市大运河文化带建设工作领导小组,统筹推进大运河保护与发展,结合宿迁市生态环境分区管控成果,进一步制定并印发了《大运河宿迁段核心监控区国土空间管控细则》等管控要求,按照国土空间项目准入正负面清单、河道水域岸线空间及岸线功能区管理要求和生态空间保护区域的项目准入门槛,对各类开发利用活动、基础设施建设等行为从用地、洪评和环评等方面共同把关,严守底线要求,加强源头治理。

二是强化部门联动、推进联合监管。宿迁市在完成中央生态环境保护督察曝光京杭大运河问题整改基础上,2023年印发《关于开展全市河湖保护专项整治工作的通知》,对河湖违法问题开展排查整治行动,特别是针对重点关注的大运河宿迁段沿线,对不符合水域岸线生态空间管控要求的问题进行全面梳理,建立问题清单,明确问题整改的措施和时限,积极推进存在问题整改工作。同时,市生态环境部门联合市自然资源等有关部门对各地自查情况进行年度复核,督促属地政府和有关部门切实担负起京杭大运河生态空间管理的主体责任,对整改标准低、整改不彻底以及死灰复燃等问题坚决扭住不放、一抓到底,推动问题彻底解决。

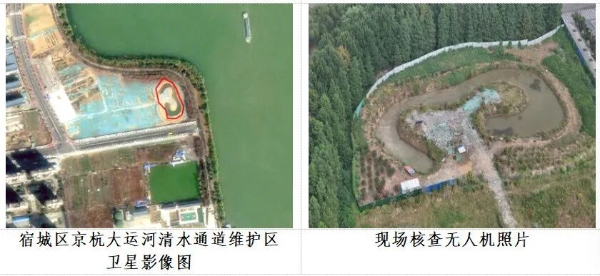

三是建立健全监测管理体系。宿迁市自然资源部门结合生态环境分区管控最新成果,建立完善遥感监测和地面监测相结合的生态空间保护区域监测网络体系,依托天空地一体化生态监测系统,整合衔接生态环境监测站点,布设固定监测点位和传感器网络,建立低空和地面机动化的移动监测平台,及时做好生态风险预警。宿迁市生态环境部门开发宿迁生态空间监管APP,解决京杭大运河生态保护空间监管落地难的现实问题,探索采用卫星遥感影像+人工现场核查相结合的方式,开展大运河优先保护单元区域疑似人类活动动态核查,实现第一时间发现问题,第一时间督促整改。

成效与启示

2023—2024年发现宿迁市大运河优先保护单元内问题线索13条。针对发现问题,执法人员通过实地核查,责令相关责任主体完成整改。如2024年5月宿城区京杭大运河清水通道维护区某工地施工区裸土面积扩大,核查发现新增沉淀池擅自处理施工渣土,立即责令施工方进行清理,恢复生态空间。

将生态环境分区管控要求作为执法监管的重要依据,大大提高了执法监管行动的针对性和可操作性,有效提高了生态环境执法监管的能力和水平。宿迁市在做好中央及省生态环保督察典型案例和信访件整改的基础上,举一反三,加快推进京杭大运河疑似问题现场核查工作,切实利用好各类专项执法检查成果,在落实京杭大运河优先保护单元生态环境管控等方面持续发力,严格对照大运河生态保护空间和大运河文化带建设要求,常态化开展运河沿线生态保护空间动态监管,对非法占用生态空间的问题坚决督促整改,支撑运河沿线经济社会高质量发展。