第二批基层监测机构规范化建设典型案例(一)南京市生态环境监测监控中心

2023年以来,为深化落实省以下生态环境监测垂直管理制度改革,省生态环境厅创新开展基层生态环境监测机构规范化建设工作。经过两年努力,全省78家基层监测机构分两批实现规范化建设全覆盖,人员在岗率平均提高至92%、监测能力项增加三成,执法监测和应急监测履职能力明显提升。现推出第二批6个基层生态环境监测机构规范化建设典型案例,这些案例在履职尽责、监测能力提升等方面表现突出,具有重要的示范效应。

南京市生态环境监测监控中心2022年9月正式运行以来,以基层生态环境监测机构规范化建设为抓手,以“精准监测、智慧管控、科技赋能”为目标,在人才培养、能力提升、创新拓展、攻坚业绩等四个维度全面发力,为深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境质量提供技术支持和数据支撑。

人才引领驱动,锻造专业铁军队伍

以“专业化、梯队化、实战化”为人才培养导向,南京市生态环境监测监控中心持续优化队伍结构。

三年来,有序返岗30余人,招考补充44人;新增中级职称60余人、高级职称50余人,全条口监测人员实现100%持监测、执法“双证上岗”,队伍面貌焕然一新。

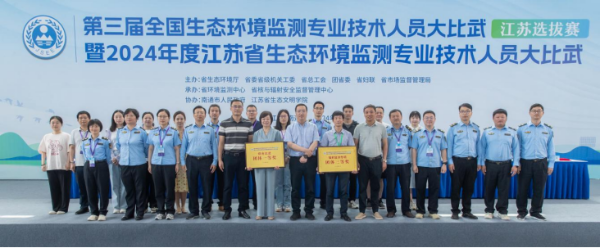

省级竞赛比武

积极创新人才培训方式,建立“老带新”培养模式,设立青蓝人才培养计划,构建立体化的人才培育机制,提升队伍实战能力;开发“监测训练小程序”,年均线上线下参训超1.6万人次;针对质量管理、仪器操作、综合分析、应急监测等领域,邀请省市专家举办70余场现场实训,有效激活人才“造血”机制,全市监测条口人均效能同比提升近40%,全市监测人员业务能力迅速提升。在2024年省级技能比武中,南京市代表队荣获综合比武团体一等奖、辐射专项比武团体三等奖,参赛选手获奖率达45%,历史最佳。

能力筑基升级,构建全链监测体系

以“硬件扩容+技术迭代”为发展轨道,南京市生态环境监测监控中心全面推进能力提升。

2023年至2024年,全市监测监控条口共投入6200余万元强化基础设施建设,新增实验室分析仪器330余台套,业务用房增加约3400平方,完善修订各类规章制度30余项。

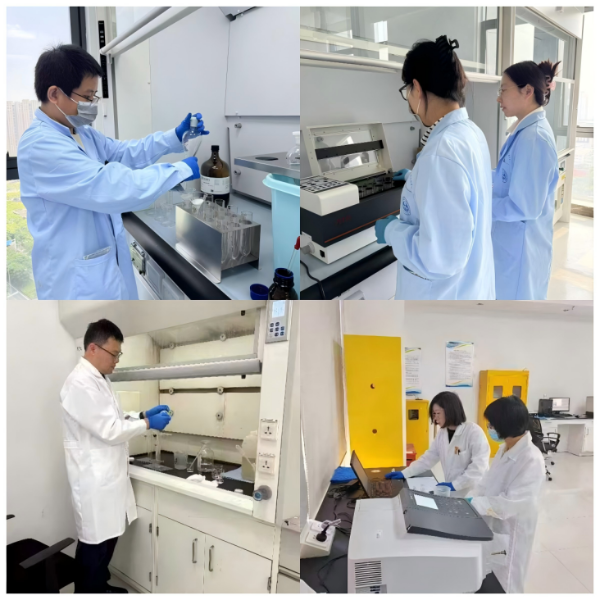

业务培训

重新组建后,实行“一个法人证书”的中心加11个分支机构的运行模式,在一年时间内,完成了分支机构法人证书办理、体系文件改版、能力确认和方法验证等系列工作,完成了全市1+11一张资质认定证书的重新申领,开创了省内生态环境系统“全市一张证”的先河,实现了全市质量管理一体化,通过两次评审已完成能力扩项360余项,有力支撑全市各板块治污攻坚,通过“赛训结合、课题攻坚”持续提升实战水平。

数智创新突破,激活监测新质生产力

以“预警预报网络+AI赋能”为动力引擎,南京市生态环境监测监控中心助力全市治污攻坚。

2024年,调度429家重点单位完成自动监测联网,新增排口278个、用电监控点位496个,累计发布废气污染源日报326份、污染源排放专报60余份,推送水质断面预警4680次、为执法部门锁定100余条高值污染线索。监测数据有效传输率提升至98.6%,同比提高15个百分点。

建成水质AI检测实验室,实现18个监测项目的“24小时无人自动分析”,相比传统手工分析,分析时间从4小时压缩至1小时,效率提升3倍。

实验分析

着力打造实验室信息化管理(LIMS)系统,实现任务发布、报告编制、质量溯源全流程数字化,通过集成监测任务调度、数据分析与质量管控模块,实验室运行效率提升30%,监测误差率下降40%。

攻坚实战淬炼,筑牢生态安全屏障

以“数据靶向+应急联动”为响应机制,南京市生态环境监测监控中心保障全市生态环境安全。

建立“双中心+板块”应急监测保障体系,形成“日常调度—应急处置—溯源分析”的全链条响应机制,全年开展应急演练和培训20余次,处置各类环境信访和应急事件80余起,编制专报80余篇。

2024年滁河客水应急事件处置中,调集全市监测力量支援现场监测和理化分析,编报快讯360余条,产出监测数据1.3万个,为污染走势研判、处置效果分析等提供有力支撑。

现场应急监测

整合无人机、走航车、红外遥测、便携式光谱仪等装备,形成“分钟级响应、公里级覆盖”的应急网络。2024年在一次应急事件处置中,调度无人机3分钟内完成3平方公里污染扩散建模,15分钟移动实验室即锁定污染物种类,为应急决策快速提供第一手数据。

下一步,南京市生态环境监测监控中心将持续巩固规范化建设成果,以数智化转型加快推动建立具有南京特色的现代化生态环境监测监控体系,切实发挥“耳目、哨兵、基石”作用。

政务微博

政务微博

政务微信

政务微信

环保邮箱入口

环保邮箱入口 联系我们

联系我们 无障碍访问

无障碍访问

机构概况

机构概况 新闻中心

新闻中心 政府信息公开

政府信息公开 生态环境质量

生态环境质量 政务服务入口

政务服务入口 互动交流

互动交流 机关党建

机关党建

苏公网安备

苏公网安备