第二批基层监测机构规范化建设典型案例(四)淮安市涟水生态环境监测监控站

2023年以来,为深化落实省以下生态环境监测垂直管理制度改革,省生态环境厅创新开展基层生态环境监测机构规范化建设工作。经过两年努力,全省78家基层监测机构分两批实现规范化建设全覆盖,人员在岗率平均提高至92%、监测能力项增加三成,执法监测和应急监测履职能力明显提升。现推出第二批6个基层生态环境监测机构规范化建设典型案例,这些案例在履职尽责、监测能力提升等方面表现突出,具有重要的示范效应。

淮安市涟水生态环境监测监控站成立于1982年,2024年完成实验室升级改造,面积扩至1600平方米,监测能力增至68项。现有在岗人员18人,持证上岗率100%,依托四大信息化平台高效管理数据,年均产出监测数据超1.9万个。以“群测群力,共护清涟”党建品牌为引领,推动党员先锋作用转化为环境治理实效。

夯筑制度坚实框架,定准职能精准坐标

淮安市涟水生态环境监测监控站围绕职能定位、能力提升、风险防控三大方向,筑牢生态环境监测工作根基,构建制度与职能协同发力的长效管理机制。

围绕技术监督与公益属性双重职能协同发力,承担执法监测、污染源监督性监测、应急监测等任务,为生态环境执法提供支撑;开展“群测群力,共护清涟”主题志愿活动,切实解决群众关切问题。站内设站长室、综合科、质量管理科、监测实验科、信息监控科,职责分工明确。全员持证上岗,所有CMA能力项均配备A/B岗人员。

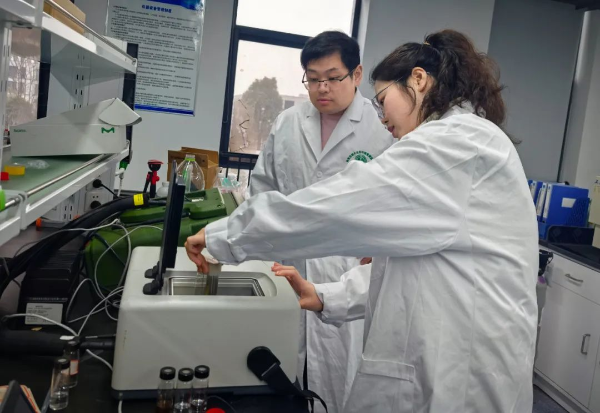

使用GC-MS开展应急监测分析

对标规范化建设要求,淮安市涟水生态环境监测监控站2024年11月通过扩项评审,监测能力由39项提升至68项,新增水、气、声监测能力29项,基本覆盖县域范围内企业特征污染物。严格落实22项制度,强化财务、培训、应急等全流程管理。

构建质量管理、应急响应、廉政监督三重体系,体系文件覆盖监测全流程,确保监测数据可溯源;应急预案经3次修订,健全“一案一册”机制;全面从严治党纳入支部考核,全年开展党纪学习教育5次、案例旁听2次,实现风险防控全覆盖。

铸实装备技术根基,淬硬人才专业内核

淮安市涟水生态环境监测监控站坚持硬实力与软实力双轮驱动,全面提升智能化监测水平。

监测能力基本覆盖县域范围重点行业特征污染物,涵盖规范化建设55项要求。目前在岗18人,监测人员中高级职称占比超50%,人均年龄仅38岁。常态化开展监测技术、质量控制、应急监测等培训,完善培训记录管理,构建“技能培训—持证上岗—职称晋升”培养体系,强化人才专业支撑。

使用红外热成像开展排查

作为全市首批县区监测站,配备全自动高锰酸盐指数分析仪、化学需氧量分析仪、总磷总氮分析仪等自动化分析仪,工作效率显著提升。同步配备应急监测无人机、便携式非甲烷总烃分析仪等便携式设备20余台/套,应急响应能力与专业化水平显著提升。

党建淬炼保障链条,创新突破攻坚节点

淮安市涟水生态环境监测监控站以党建为引领,创新为驱动,筑牢监测保障链条。

使用无人机采样

2024年涟水县财政拿出450万元保障实验室改造及能力提升工作,实验室面积由360平方米扩建至1600平方米,同步建成集中供气系统、智能监控系统、模块化实验台等,安全性与扩展性显著提升。设备配置采用“购置+租赁”模式,自有应急设备25台/套,新增便携式重金属检测仪等4项新型装备,同步租赁VOCs走航车1辆,实现关键设备高效覆盖,综合成本有效降低。

重金属元素分析

淮安市涟水生态环境监测监控站支部坚持党建与业务深度融合,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,擦亮“群测群力,共护清涟”党建品牌,开展免费入户测甲醛、驻村第一书记讲党课、突发环境事件应急处置拉练等活动。

依托江苏省水环境预警预报系统、淮安环境自动监测云平台、污染源“一企一档”管理系统、污染源在线监控系统四大平台,实现环境质量与污染源数据实时归集。在平台支持下,2024年累计获取监测数据19639个,出具污染源监测报告203份,数据覆盖水、气、声全要素。平台联动构建“监测—预警—决策”数据链,支撑应急监测快速响应,为污染防治攻坚提供精准技术支撑。