过去靠腿跑、凭经验,如今“云端治污”科技预判锁定污染

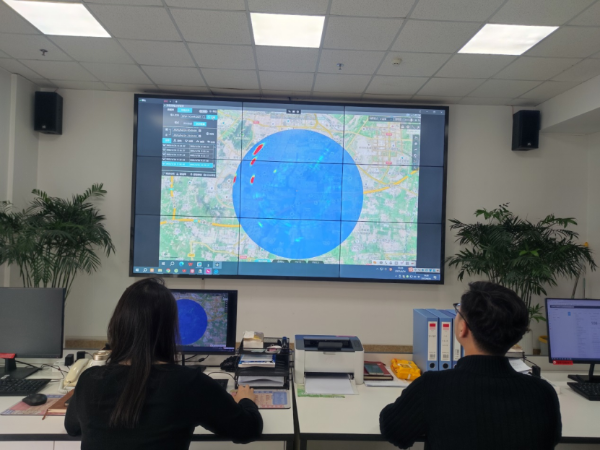

在徐州高新区污染防治智慧指挥中心,电子屏上跳动着实时数据流:83个空气微型站的PM2.5浓度曲线起伏,激光雷达扫描出的污染云团动态追踪,10个地表水监测站的pH值闪烁更新……这里仿佛有一双“天眼”,将辖区的空气、河流、工地、企业尽收眼底。

“云端哨兵”24小时值守:从被动响应到主动出击

“叮!”警报声突然响起,4月20日10时15分,徐州高新区污染防治智慧指挥中心大屏上一处红色预警框急速闪烁——颗粒物激光雷达监测系统精准扫描到长安路与电厂北路交叉口出现空气质量高值热点区域。

“立即按照‘321’预警处置模式开展工作!”徐州高新区深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室专职副主任吴承隆迅速调取PM10监控数据,无人机小组同步赶往现场。

15分钟后,执法画面传回指挥中心:某工地内挖机正在进行土方作业,因未配备任何降尘设施,导致现场扬尘污染,土黄色尘雾随作业动作不断升腾扩散。巡查人员立即责令施工方暂停作业,整改指令同步通过监管平台直达企业负责人手机。

这场“不见硝烟”的战役,是徐州高新区“技防+人防”体系的日常缩影。中心整合6大智能平台,布设200余个监测点位,配备激光雷达、高空瞭望等“黑科技”,构建起“分钟级响应”的监管网络。“过去靠腿跑、凭经验,现在污染源还没冒头,系统就已经‘预判’。”吴承隆指着颗粒物雷达扫描图介绍,上周系统通过污染扩散模型提前2小时预警工地扬尘风险,促使8个工地主动开启抑尘设备。

“数字大脑”算力全开:污染无处遁形

技术员陆瑶轻点鼠标,调出一组对比数据:接入智慧系统后,辖区污染事件平均处置时间从72小时压缩至6小时,企业超标排放量同比下降43%。这背后是AI算法的强力支撑——平台不仅能实时报警,更能通过历史数据分析预测未来72小时污染趋势。大屏右侧的“预警热力图”上可以看到,第二天可能出现的3个高值区已被标黄,配套的洒水车、巡查人员调度方案同步生成。

“连无人机都学会了辨识污染。”陆瑶展示一台搭载“灵嗅”传感器的无人机,它可在百米高空精准识别VOCs成分,“就像给大气做CT,连油漆挥发这类隐蔽排放都无所遁形。”目前,中心已积累30万条污染源特征数据,为精准治污提供“数字靶向”。

“人机协同”织密防线:从单兵作战到兵团攻坚

深夜,徐州高新区污染防治智慧指挥中心值班室内依然灯火通明。2名值班员紧盯屏幕,与20公里外工地上的巡查队员视频连线。

“高空瞭望发现西北角裸土未覆盖,请立即处置!”通过热成像摄像头,即便在黑夜中,未苫盖的土堆也在屏幕上泛着醒目的红光。工地负责人感叹:“以前总存侥幸心理,现在‘电子警察’24小时盯着,整改单直接推送到手机上,想拖延都没机会。”

“科技不是冷冰冰的机器,而是延伸治理触角的手。”吴承隆表示,徐州高新区空气质量改善成效显著,PM2.5浓度从2021年的42μg/m3降至2024年的37.4μg/m3,连续四年超额完成徐州市定目标,为徐州市攻坚行动作出突出贡献。下一步高新区将开发污染源“健康档案”系统,用数字画像实现“一企一策”管理。