国际保护臭氧层日:地球“保护伞”修复中!感谢每一个付出的你

01

get新知!臭氧和臭氧层的那些事儿

日常环境中涉及的臭氧可按照分布的位置以及对人类生产生活的作用,分为近地面臭氧与臭氧层。

近地面臭氧是光化学反应形成的“二次污染物”,存在于对流层,对人类有害,可损伤肺部组织与动植物。

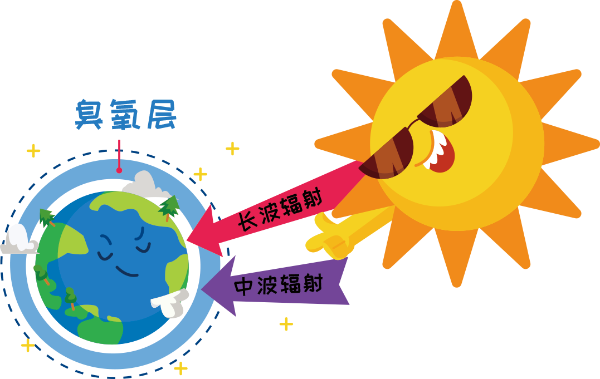

臭氧层是距离地面15—25公里左右的平流层,集中了大气中90%的臭氧。如果将臭氧压缩至1个大气压,其厚度仅有3毫米左右。但这薄薄的臭氧层可以吸收99%以上的太阳紫外线。

自然形成的臭氧层会因消耗臭氧层物质(ODS)遭到破坏。根据联合国臭氧秘书处官网介绍,南极臭氧空洞最初出现于20世纪80年代初,直至20世纪90年代初规模不断扩大,随后一段时期趋于稳定。

好消息是,经过全球各国的共同努力,当前臭氧层修复已走上正轨,2000年以来,南极臭氧总量的总体趋势缓慢回升,臭氧层空洞的总体趋势也在缓慢“愈合”。

02

揪出元凶!这些物质消耗臭氧层

科学研究发现,随着制冷剂、发泡剂等化学制品被广泛使用,它们中含有的消耗臭氧层物质大量排放后可对臭氧层造成严重损耗。

消耗臭氧层物质的用途非常广泛,主要包括冰箱、空调、电子产品、灭火器材,还应用于烟草的膨胀剂、泡沫塑料、发胶以及杀虫剂等产品的生产过程中。

目前普遍认为,消耗臭氧层物质包括下列物质:氯氟烃、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿、溴甲烷以及含氢氯氟烃、氢溴氟烃等。这些物质到了高空以后,会和臭氧中的氧原子产生反应,不断破坏臭氧的构成,对臭氧层造成不同程度的破坏作用。

03

携手合作!应对全球环境问题

1985年,联合国环境规划署在奥地利首都维也纳召开的“保护臭氧层外交大会”通过了《保护臭氧层维也纳公约》,《公约》规定各缔约方应采取适当措施,针对人为活动对臭氧层产生的影响进行系统的监测、研究和信息交流,保护人类健康和环境免受臭氧层变化引起的不利影响。

为推进实质性控制措施,避免氯氟烃对地球臭氧层继续造成破坏,联合国于1987年推动达成了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,以此为基础实现全球参与、分阶段持续推进受控物质的淘汰、削减和管控。

目前,全球197个国家全部签署了《公约》和《议定书》。

在各缔约方和国际社会的共同努力下,《议定书》成功淘汰了超过99%的消耗臭氧层物质,实现了巨大的环境和健康效益。如果目前的政策保持不变,臭氧层有望在40年内恢复,预计到本世纪末将避免至少1亿例皮肤癌和数百万例白内障发生。

04

快来点赞!我国履约工作成效显著

三十多年来,我国积极履行《公约》,为臭氧层保护和温室气体减排作出了积极贡献。我国建立国家保护臭氧层领导小组,建成国家牵头,省、市、县三级联动的履约管理机制;颁布和实施《消耗臭氧层物质管理条例》等100多项法规和管理政策;先后实施化工生产、消防、制冷、泡沫、清洗、烟草等31项行业削减消耗臭氧层物质计划;并将保护臭氧层工作纳入“十四五”规划之中。

我国切实履行了《议定书》规定的各项国际义务,兑现了履约承诺,先后实现了全氯氟烃、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿和甲基溴五大类消耗臭氧层物质受控用途的全面淘汰。目前,我国正在淘汰含氢氯氟烃,同时开展氢氟碳化物的管控。

经过不懈努力,我国如期实现了2013年冻结、2015年淘汰10%和2020年淘汰35%的既定目标,已累计淘汰消耗臭氧层物质约62.8万吨,占发展中国家淘汰量一半以上,同时累计避免了260亿吨二氧化碳当量温室气体排放,为减缓气候变化带来了巨大惠益。

05

强化监管!江苏成立省级履约协调小组

2007年—2018年期间,江苏省生态环境厅先后参与了“加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设项目”一期和二期工作,对全省消耗臭氧层物质管理体系构建及人员能力提升起到极大推动作用。

2023年年底,实施“江苏省加强地方《蒙特利尔议定书》履约能力建设三期项目”,拟通过项目实施,探索建立省级长效履约管理机制。包括宣传和贯彻落实履约相关政策法规,开展ODS信息管理系统推广和使用,开展宣传培训加大公众宣传力度,以及将受控物质监管纳入日常管理,探索将ODS履约与生态环境保护重点工作相结合,形成履约长效机制。目前,各项活动正在按时推进。