全省生态环境损害赔偿典型案例发布 南通如东探索非重大海洋损害赔偿首案入选

近日,江苏省生态环境厅与省人民检察院联合发布第五批生态环境损害赔偿典型案例,南通市如东生态环境局联合如东县人民检察院、南通海警局如东工作站办理的“江苏某港务公司非法采砂海洋生态环境损害赔偿案”入选。

该案是《中华人民共和国海洋环境保护法》修订后,创设性建立海洋生态损害非重大损失赔偿磋商机制的首例案件,首次由行使海洋环境监督管理职责的海警机构参与开展涉海生态环境损害赔偿磋商。生态环境、检察机关、海警机构等多部门协同推进,构建小额海洋生态损害案件“行政处罚+损害赔偿+替代修复+普法宣传”全链条治理新模式,织密海洋生态安全防护网。

2024年1月,据群众举报,南通海警局如东工作站(下称“海警工作站”)发现江苏某港务公司在未报备环境影响评价报告并获批的情况下,擅自雇佣施工船舶进行海上取砂修复作业,共施工6天,绞吸泥土量1000m3,对海洋水文、水质及生物资源造成一定影响。如东生态环境局、如东县人民检察院与海警工作站建立联系,互通南黄海生态环境保护线索。同年3月29日,海警工作站在调查后将案件线索移送至如东县人民检察院公益诉讼部门。4月8日,该院以民事检察公益诉讼立案,经初查,该公司的违法行为虽对海洋生态造成损害,但由于施工时间短,取砂量不大,尚未达到“造成重大损失”(30万元)的法定标准,法律层面对于海洋生态损害非重大损失的有效弥补存在空白,生态修复工作一度陷入困境。

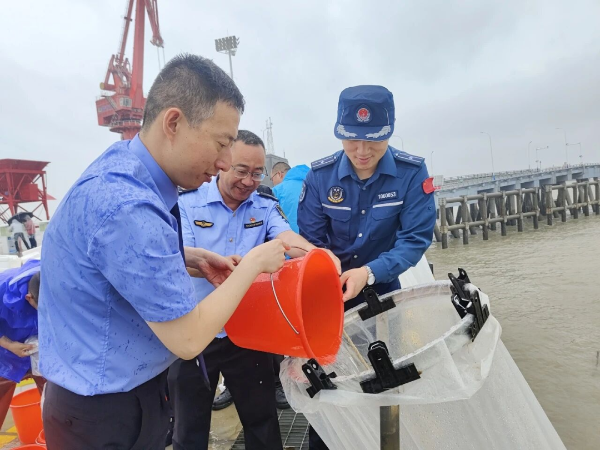

如东生态环境局联合检察机关、海警部门探索建立涉海生态环境非重大损失赔偿磋商机制,邀请环保及涉海工程建设方面的志愿者全程参与协助办案。通过实地走访调查,共同分析,结合企业施工量、损害程度和修复意愿,综合认定生态损害赔偿金额。2024年6月22日,以该笔生态损害赔偿金购买的15000余尾大黄鱼苗被放归大海。案件办结后,如东生态环境局联合如东县人民检察院、海警工作站组织开展专题普法宣讲,面向全县60余家用海企业进行以案释法,提升企业的海洋生态保护意识。

该案作为新海洋环境保护法修订后全国首例探索“非重大损失”赔偿磋商机制的案例,首创性地破解了小额海洋生态损害“救济难”的困境。如东生态环境局联合检察机关、海警机构,构建了“行政处罚+损害赔偿+替代修复+普法宣传”的全链条治理新模式,形成了多元共治的强大合力,为办理同类案件提供了可复制、可推广的科学方案,显著提升了海洋生态环境系统性治理效能与法治保障水平。